[EXPAND BLOG]

Las otras voces

[MAYO 2025]

El debate sobre políticas de drogas y psicodélicos está instalado. Pero, ¿Quién tiene voz en esta discusión y quiénes están siendo excluidos de la misma? El Sur global tiene mucho para decir. Desde San Roque de Cumbaza, el investigador y curador cultural Isbelio Godoy nos invita a pensar más allá del consumo, las regulaciones y el mercado.

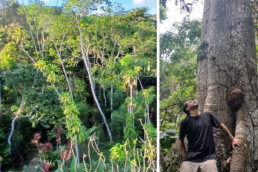

En San Roque de Cumbaza, Tarapoto, Perú; a los pies de la Cordillera Escalera donde comienza un mar de selva amazónica, los ecos de las tendencias discursivas sobre psicodélicos, enteógenos, sustancias psicoactivas y política global de drogas no llegan. O, al menos, parecen no tener efecto.

Este vasto territorio indígena y mestizo está nutrido por una tradición que surca, entre tantos otros, los Ríos Amazonas, Napo, Ucayali, Madre de Dios, Cumbaza y Tigre. Atraviesan vastas extensiones y, en ellas, vive la memoria milenaria de los Awarunas, Ashaninkas, Shipibos Conibo, Quechuas, Achuar, Huitotos, Matsés, Ticunas, etc; y también, como es claro ver, la hija mestiza de esa gran memoria viva y latente que hoy conocemos como “vegetalismo amazónico” en lengua española.

Encontrarme aquí hoy, nuevamente pasando por el cuerpo de esta memoria, en el contexto de la complejidad que resulta hoy mirar a la política global de drogas, abre los pliegos y vacíos de voces ausentes en este debate global.

Desde hace algunas décadas los esfuerzos por mitigar el extractivismo psicodélico existente por el altísimo consumo global de enteógenos, viene tratando de dar respuesta a diferentes problemáticas asociadas: conservación de especies y territorio donde estas habitan, una regulación asertiva, derechos reconocidos y respetados sobre el patrimonio cultural de diferentes pueblos tradicionales, y la lucha contra la bioprospección desmedida y el desarrollo de economías recíprocas y razonables. Estos esfuerzos de construcción permanente son llevados adelante por pueblos indígenas, algunos organismos de Naciones Unidas, diferentes organizaciones no gubernamentales, algunos centros de investigación de universidades en diferentes partes del mundo, investigadores involucrados en la temática y también diversos activismos sociales.

Aun así el problema transversal de un mundo sumido en el consumo voraz, donde los intereses del mercado van en contraposición de estos esfuerzos, se traduce en una falta de respuesta que agrava una situación muy concreta: el inminente cambio climático, sus problemas derivados y el poco tiempo que hay para poder trabajar en soluciones reales.

Pasan los años y lugares remotos como San Roque de Cumbaza, e incluso otros como las comunidades indígenas ribereñas del Río Ucayali, vienen experimentando grandes impactos y cambios en el territorio debido a la deforestación, la minería tanto legal como ilegal, y la expansión de la frontera agro. Hoy, además, debemos sumar el mercado voraz y desregulado de las plantas medicinales y enteogénicas.

Algunos mayores ayahuasqueros nos comentan que encontrar lianas de Ayahuasca, Chacruna, o plantas maestras de dieta como Ajo Sacha, Chiriq sanango, Ushpawasha sanango, Bobinzana, o árboles de dieta como la Lupuna, el Tamamuri, el Pan de árbol, entre otros, es cada vez más difícil, y que la situación se agrava y no parece aguardar un mejor futuro ante este panorama.

Sin embargo, hay otras voces no humanas que actúan en el corazón del problema y que el mundo parece no logra oír. Voces que se encuentran en estos pliegos y vacíos donde hay sentido que producir y es, quizás, el mayor aporte del vegetalismo amazónico: escuchar y aprender de la “voz” de las plantas y la naturaleza. El ‘sama’, conocida popularmente como dieta amazónica donde se trabaja con plantas maestras, es un conocimiento y una técnica dentro del vegetalismo que sirve para curar y aprender de las plantas que se dietan.

Este es un verdadero -saber- interespecie, donde el ser humano puede aprender a autorregularse, y donde la presencia y voz de las plantas enseña a nuestra especie no solo cómo recuperar la salud, sino también cuál es nuestro lugar dentro de la naturaleza.

Este conocimiento milenario y ecológico no solo radica en los estados ampliados de conciencia o se centra en prácticas como las de la Ayahuasca, sino en una compleja trama vinculante entre mamíferos, plantas, territorio, y toda la complejidad que habita y comparte el espacio de vida en el territorio.

Es desde aquí donde la noción de biocultura se abre paso y se vuelve mucho más capilar y extensa en su alcance que los discursos hegemónicos de la política de drogas “global” que aún hoy no puede romper con su relación dialéctica de objeto-consumo, y que nos plantea una profundidad necesaria donde debe darse el complejo abordaje de la relación existente entre humano, cultura, y naturaleza.

Reflexionar sobre las diferentes medicinas tradicionales indígenas-mestizas en relación a sus culturas, historia, enteógenos, etc; necesariamente nos interpela en lo más profundo, en el hecho cultural que reproducimos y sobre nuestros propios paradigmas. Nos interpela de forma profunda al conducirnos al cuestionamiento no solo sobre los hechos culturales que reproducimos sino sobre nuestros propios paradigmas.

Contrario a la idea hegemónica cientificista que toma por fantasía o folklore el -saber- tradicional, este conocimiento milenariamente comprobado viene a disputar nuestro modo de vida por otro: uno no voraz, no subordinado a la lógica dialéctica objeto-consumo, donde la revitalización cultural puede ser parte, y donde el alcance transformador puede hacer pie entre los verdaderos problemas y conflictos que tenemos las sociedades actuales, y que son del orden de un cambio de paradigma en nuestra cultura verdaderamente profundo.

Sin el esfuerzo por trabajar en un verdadero diálogo de saberes de manera transcultural y transdisciplinaria, donde se pongan en relación los conocimientos ensamblados por diferentes culturas, no podremos complejizar la discusión en torno al debate de política de drogas global. En Latinoamérica reconocemos a nuestra Madre Tierra como sujeto de derechos, al igual que todas las plantas, hongos, animales, territorios, ríos, etc, y entendemos que el camino es mucho más amplio si queremos subsanar tanto prohibicionismo importado e impuesto. Sabemos que es mucho más amplio que regular sustancias. Comprendemos que se trata de la regulación entre diferentes culturas y sus diferentes necesidades y problemáticas, y que el camino está en comprender que lo que hacemos en una parte del mundo afecta en otra, entre modos de vida donde necesitamos preservar el conocimiento tradicional y los territorios que hacen a los mismos y sus culturas. No menos que eso, nunca menos.

Necesitamos ampliar los horizontes en la política de drogas global desde una visión latinoamericana, donde se configuren la multiplicidad de voces, tradiciones milenarias, y bioculturas a lo largo de los territorios, donde esta memoria milenaria siempre estuvo y es anterior a las articulaciones de la fiscalización internacional sobre drogas que tomó estos conocimientos y prácticas, y los ilegalizó minimizándolos hasta el punto de lo ridículo.

Necesitamos defender nuestra soberanía en el conocimiento, nuestras bioculturas, nuestros derechos culturales, nuestros modos de vida, y poder discutir con seriedad, profundidad y con conocimiento sobre las problemáticas reales que hoy buscan resolverse: territorio y ecología.

Estamos a tiempo.

A los pies de la ceja de selva en la Cordillera Escalera, entre el murmullo de las otras voces, Isbelio Godoy

por Isbelio Godoy

Artista visual, referente de Medicina Tradicional Andina Amazónica, activista de la Medicina Tradicional Nativa. Investigador del Laboratorio de Estudios Interdisciplinarios sobre Cannabis, Enteógenos y Política de Drogas (LINCEpd) de la UnQui.